깔개조각 맞추기#1-2 _ 110X75cm_ silkscreen on cloth, sewing, 2017

깔개조각 맞추기#2 _ 가변크기_ silkscreen on cloth, sewing, 2017

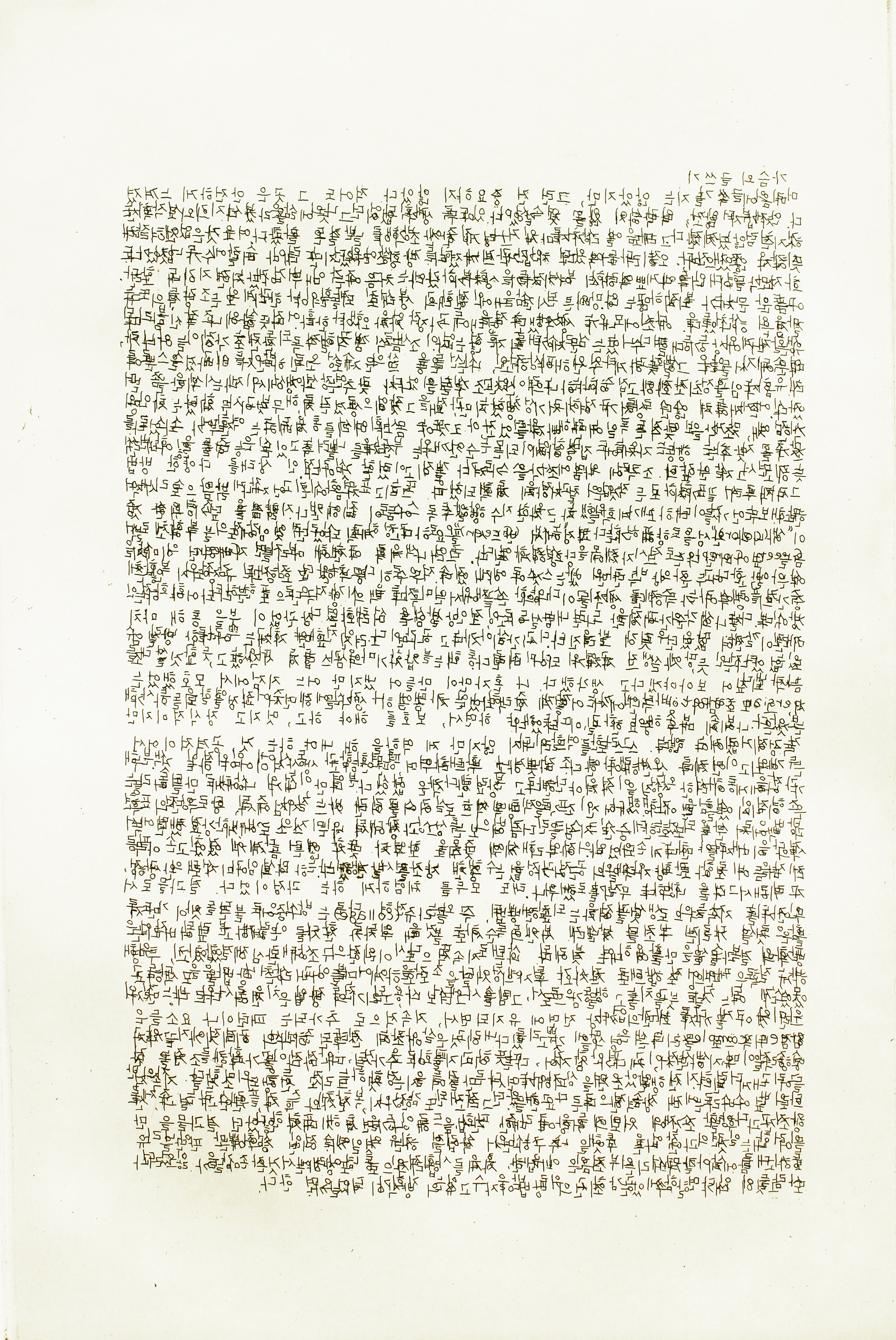

깔개조각 맞추기 silkscreen (x40), 2017

마음에 쏙 들지는 않았지만, 그런 건 중요하지 않았다. 적어도 그 곳은 안전하게 느껴졌다. 차갑지 않고, 딱딱하지 않을 것 같았다. 아무 생각 없이 올라갔다. 의외로 폭신하지는 않았지만 그래도 올라가자마자 그렇게 산산조각이 날 줄은 몰랐다. 전혀 따뜻하지 않았으며, 오히려 더욱 더 차갑게 느껴졌다. 당황스러웠지만 내다 버릴 수가 없었다. 그 조각들이 너무나 뾰족해서 여기저기 상처가 났다. 처음에는 매우 아팠지만, 이내 그런 아픔은 문제가 되지 않는다. 빠른 시간 내에 원래의 상태로 되돌려야 한다. 모든 방식의 귀결점은 분명했다. 애초에 내가 생각했던 형태에 가장 가까워야 한다. 따뜻함이나 폭신함 따위는 더 이상 기대할 수 있는 것이 되지 않는다. 조금씩 움직일수록 산산조각이 늘어나기 때문에 서둘러 그럴듯하게 수선해야 하고, 나는 온통 그 고민으로 바빠졌을 뿐이다. 움직임을 최소화하고, 하나하나의 산산조각들을 다시 맞추는 과정에서 나는 위안을 받았다. 존재하지 않던 상처가 여기저기 생겼지만, 왜 그것이 생겼는지, 무엇이 문제였는지 망각한 채, 조각을 맞추는 일에만 빠져들었고, 그것이 몸과 머리를 지배하는 전부가 되었다. 조각을 맞추는 행동 자체에 집중하게 되는 순간 나는 전체를 볼 수 있는 능력을 잃어버린 듯하고 그저 눈앞의 조각에 다음 조각을 가져다 붙이고 있는 것이다.

(2017, Green complex 작가노트 중)

It wasn’t exactly my style, but it hardly mattered. The place was safe at least. It seemed not cold nor hard. I absently stepped on it. It wasn't as soft as I had expected, but I hardly knew that it could be broken in pieces right away. It wasn't warm at all, rather it felt even colder. Despite the embarrassment, I couldn't chuck it out. The highly sharp ends of the pieces created cuts here and there. The hurtful sore in the beginning, however, didn't bother me long. I needed to put it back to its original state in no time. The goal was obvious in whatever ways. It should be as close to the initial image as possible. Any sense of warmth or softness was barely expectable any more. The more it was touched, the more pieces it was cracked into, so my mind was completely engrossed with how to mend it. I gained solace from putting the broken pieces together one by one, with the least movement. More cuts arose here and there, and still what caused them and what went wrong were out of my concerns. I was just totally into fitting the pieces together, as if the idea literally occupies my whole body and mind. The moment that I was immersed into assembling the pieces, the power of seeing the whole seemed to have drained out of me, and I just kept repeating the act of pasting the next piece to the previous one in front of my eyes.

깔개장식 초안_ 30x20cm_etching_2017

깨진 깔개 콜라쥬_30x20cm_etching , collage_2017